www.theguardian.com

この記事は、11歳の頃、2000年にシドニーで開催されたポケモンワールドチャンピオンシップスに出場することが夢だったという著者のケーザ・マクドナルドの回想から始まる……けど、ポケモンワールドチャンピオンシップスが始まったのって2004年じゃなかったっけ?

それはともかく、ポケモンはこの人の子供時代で大きな位置を占めていたわけだ。そして、26歳の誕生日にジャーナリストとして取材するためにワシントン D.C. を訪れたときにその夢を叶えることができて深く感動した、と書いていて微笑ましい。会場には巨大なピカチュウのバルーンが天井から吊るされ、出場者と観客は、信頼、友情、そして努力というメッセージを伝えるこのゲームへの無意識的な愛で一つになっていたと書く。

1996年2月、つまりちょうど30年前にオリジナルの「ポケットモンスター 赤・緑」(アジア以外では緑じゃなくて青だったのをこの記事で知った)が発売されたが、現在までにポケモンは児童文学の巨匠たちの仲間入りを果たしたと言い切る。

ポケモンは20世紀末の流行と言われるが、テレビシリーズ、グッズ、トレーディングカード、ゲームなどで、今の方が史上最高の興行収入を誇るエンターテイメント・フランチャイズとなっている(『スター・ウォーズ』や MCU を上回ると聞くと驚くよね)。

この記事は、この世界的な現象のルーツを、ポケモンの生みの親である田尻智が1965年に生れた東京郊外の町田市にまでさかのぼる。幼い頃の田尻智は虫集めに熱中し、同級生から「昆虫博士」と呼ばれていた。

そして、記事は彼がポケモンを生み出すまでの苦闘と、その驚異の成功についての話になるが、現在、彼は隠遁生活を送っている。彼について英語圏の人間が知ることはほぼすべて、1999年にタイム誌が行ったたった一度のインタビューから来ている。

タイム誌のインタビューは無礼で人を傷つける口調が見られ、その論調は「衝撃的なほどに軽蔑的」だったとケーザ・マクドナルドは書く。ポケモンシリーズを「有害なポンジースキーム」と断じ、ポケモンが若者を犯罪などの非行に導いており、そのブームもじきに冷めるだろうてな感じで書いているのだからそう言われても仕方ない。

しかし、そういう「軽蔑的」な見方は珍しいものではなかった。ポケモンが引き起こした道徳的なパニックには、外国人排斥的な意味合いがあったと著者は分析する。ポケモンは恐ろしい日本から子供たちを誘惑するために海を渡ってやってきた邪悪なモンスターだというわけだ。この記事では、アメリカのキリスト教牧師たちの中にはピカチュウを悪魔だと断言し、テレビ番組の放送禁止を求める動きすらあったことが書かれている。

それも今や昔、この10年は「ポケモンGO」の成功がポケモンの生命を保たせた。この記事の最後の段落は力強く、感動的ですらある。

「昆虫博士」はかつてほどは関与していないかもしれないが、彼がポケモンに吹き込んだ牧歌的な雰囲気は、この30年間を通してずっと受け継がれてきた。人間とポケモンの相互関係は、ゲーム、映画、テレビ番組の感動的な核を形成しており、その物語には環境保護主義に類似した側面さえある。ポケモンは何といっても、進化と自然界と調和をテーマとするゲームである。この1000億ドル規模のフランチャイズが露骨な冷笑主義や搾取を感じさせないのは、自然との共鳴があるからこそである。ポケモンの物語は、ビデオゲームが持つ重要な真実を語っている。それはつまり、ゲームは人々を結びつける強力な媒介であるということだ。一人の少年の自然界への愛から生まれたこの架空の生き物たちは、何百万人もの人々を結びつけている。

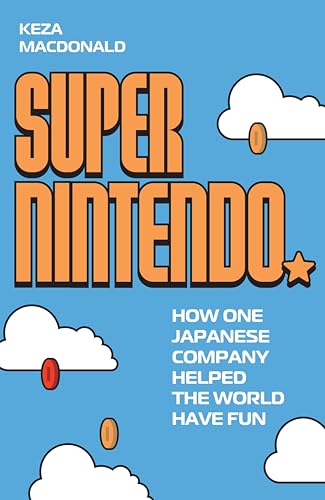

この記事の著者ケーザ・マクドナルドは、Super Nintendo: How One Japanese Company Helped the World Have Fun という本を今月を出している。

こういう文章を読むと、早く邦訳が出るといいなと思ってしまう。

![ForbesJAPAN「世界を変える30歳未満30人」2025年10月号 [雑誌] ForbesJapan (フォーブスジャパン) ForbesJAPAN「世界を変える30歳未満30人」2025年10月号 [雑誌] ForbesJapan (フォーブスジャパン)](https://m.media-amazon.com/images/I/51glXNeMSIL._SL500_.jpg)